著者ヴィトルト・シャブウォフスキもまた料理人である。

料理人が料理人について書く。それだけでも十分に意義のある仕事だと思う。だが料理人が相手にした人物たち。これが尋常ではない。

彼らは誰に料理を提供して来たか?それを挙げれば成程と思うだろう。

カンボジアのポル・ポト。イラクのサダム・フセイン。ウガンダのイディ・アミン。アルバニアのエンヴィル・ホッジャ。キューバのフィデル・カストロ。並べてみるまでもなく、彼らは錚々たる独裁者と呼ばれる存在である。

著者はスロバキア系ハンガリー人のペーテル・ケレシュ監督の『歴史の料理人」という映画を見て、頭の中でパッと閃いたと言う。

歴史の重要な瞬間に料理を作っていた人たちは歴史について何が言えるだろう。

サダム・フセインは何万人ものクルド人をガスで殺すよう命じた後、何を食べたのか?その後、腹は痛くならなかったのか?二百万近いクメール人が飢え死にしかけていたとき、ポル・ポトは何を食べていたのか?フィデル・カストロは世界を核戦争の瀬戸際に立たせたとき、何を食べていたのか?そのうちだれが辛いものを好み、だれが味の薄いものを好んだのか?だれが大食漢でだれがフォークで皿をつつくだけだったのか?だれが血のしたたるビーフステーキを好み、だれがよく焼いたのを好んだのだろう?

今迄にこうした切り口で書かれた本が無かったのが不思議なほど、シンプルで魅力的なテーマだ。

かくして著者は大陸から大陸を渡り歩き、独裁者の料理人を探し出しては、インタヴューを試みる。

だが、その作業は、実際に行ってみると、著しい困難を伴うものだった。

まず、当の料理人が生きていなければならない。

食という生きてゆく上で欠かせない、基本的な営み。だが、その食を提供する相手が独裁者である場合、料理を作る事そのものが命懸けの作業となる。

上手くいって当たり前、それどころか、何人もの人間の命を救う事にも繋がる。だが、しくじったらどうなるか?答えは火を見るよりも明らかだろう。

料理人が生きていて、運よく出会えたとしても、相手が自分に、独裁者の料理人だった時代の事を語ってくれるかどうかは、これまた判じものだ。

命懸けの状態は、独裁者が去った後も続くものだ。

料理人が独裁者に仕えるようになった動機や独裁者との距離感は、それぞれに異なる。ある者は心酔から、ある者は恐怖から、独裁者に料理を提供していた。

料理を提供するという行為を通じて、独裁者に接してきた彼らは、独裁者の特殊な場面を目撃して来た者だ。逆に言えば、料理人が語る独裁者の像は、それ自体が唯一無二の、特殊な姿を描写している事になる。

そこで語られる独裁者の姿は、子ども帰りをしてしまったような、甘えと独断が横行する姿だ。

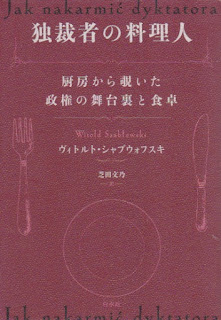

本書の原題はJak nakarmić dyktatora。日本語に訳すのが難しいが、直訳すれば『独裁者に食べさせる方法』となるそうだ。著者はこのタイトルに「私たちが独裁者を養う」という意味もかけている。と訳者芝田文乃さんは語る。

この本は世界に名だたる独裁者を狂言回しにし、登場する料理人、その話を引き出した著者、それらを見事に日本語訳した訳者たちが織りなす、重層的な織物のような本だと、私には感じられた。

良い読書体験が出来た。