最初、著者の半生記なのだろうかと思った。

だが読み進めるうちにすぐにそうではないと理解した。著者は自分の想像力を駆使して、小説を創作している。その事を理解して、読み返してみると、小説が持つリアリティに驚かされた。

名前を出しても良いだろう。

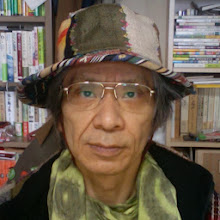

著者の三嶋寛さんは今年86歳。戦争を記憶し、語る事の出来る最後の世代だ。

Webを通して知り合い、著者が参加している同人誌を、1年に4回贈って下さっている。私はそれをいつも楽しみにしており、受け取るとすぐ著者の文章を読む事を習いとして来た。

忙しさにかまけて、感想を述べる事もせず、非礼の限りを尽くして来たが、それでも嫌な素振り一つせず、贈り続けて下さった。

その三嶋寛さんが本を出す。その事を知ったのは、彼のブログを通じての事だった。

読みたい!

切実にそう思った。

だが、情けない事に、私にはその書籍を購入する資金がない。

図書館にリクエストしてみよう。ぼんやりと、そう思案していた。

それが何という事だろうか!

三嶋寛さんは件の小説をも、私に贈って下さったのだ。

同人誌などで語る三嶋寛さんの文章は、彼が生きた時代を、生き生きと語る、まさに戦後の語り部であり、著者の文章から、戦後という時代を再考するのが、楽しみであった。

本を出すと聞いて、そのいつもの語り口を拡大したものを想像したのも無理はないと思う。

小説の基調には、勿論彼の半生が映し出されているのだろう。

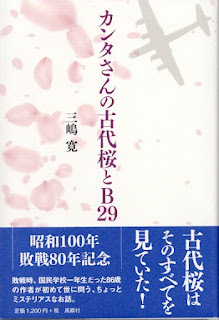

おはなし。三嶋寛さんは自分の作品を、謙遜してそう呼んでいる。けれど、作品の持つリアリズムは、その語感を大きく上回っている。

この作品には、戦争というものに対する、重い反省と、著者の郷土に対する、深い愛情が描かれている。

内容の詳細は敢えて秘す。是非読んでみて頂きたいからだ。B29がいかにしてカンタさんの記憶に留まり、いかにして甦ったかの物語だとだけ、書いておきたい。B29は戦争の、薄墨桜は郷土のメタファーになっているのだろう。

この本には、中編の「カンタさんの古代桜とB29」の他に、掌編「路面電車の走る街で」が収録されている。こちらの語り口も見事だ。