思わぬ基本文献を、私は読んでいない。

あれほどスティーヴン・ジェイ・グールドやリチャード・ドーキンスを読み漁っていながら、今日までチャールズ・ダーウィンの『種の起源』を読んでいなかった。

これは明らかに怠慢だ。

今日(2025年4月12日)ようやく読み終える事が出来た。

実はこの本は、もう少し前に読む心算でいた。

本を買ったのは、光文社古典新訳文庫から出たばかりの2009年の事だ。

まるまる16年、『種の起源』は本棚に眠っていた事になる。

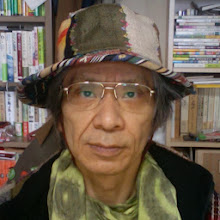

写真を見ると分かるが、腰巻きや背表紙は陽に焼けて褪色している。

『種の起源』は、それほど難しい本ではない。対象は専門家ではなく、あくまでも一般読者である。

薄い本では決してないが、本来ダーウィンはもっと厚い体系的な本を書く心算でいたらしい。『種の起源』はあくまでも要約なのだ。

それでも私はそのヴォリュームに恐れをなして、本を手に取るのを躊躇っていた。躊躇い続けていた。

図書館から借りて来た本も読み終え、1週間程隙間時間が出来た。これを利用して、ついに読む事にした。

さすが光文社古典新訳文庫から出ているだけあって、訳が読み易い。昔八杉竜一訳のものを読んだ時は、その文章の長さに圧倒され、遂に挫折した記憶がある。

この渡辺政隆訳は、本人も書いているが。本来延々と続くダーウィンの文章を適当に、短く切り、それを繋げて行く書き方になっている。

それでもダーウィンの議論は、微に入り細に入り、全方位からの反論を想定して書かれている為、スルスルと読めて行く文章ではない。

選ばれている用語が比較的易しいので、それに助けられながらどうにか内容を理解して行く事が出来た。

ダーウィンはビーグル号航海で、「変化を伴う由来」(ダーウィンは進化という用語を避け、この呼び名を使用している)の発想を得てから、『種の起源』を書き始める迄22年間もの間、構想を寝かせていた。

だが、伊達に沈黙していた訳ではなかった。その事が、『種の起源』の議論を読んでいると分かる。

『種の起源』はダーウィンの長いセルフディベートの果てに書かれた要約なのだ。

ダーウィンは彼の学説への反論を、あらゆる角度から想定し、それに対して丁寧に再反論している。おおよそ全ての議論が、『種の起源』の中に織り込まれているのではないだろうか。

それはダーウィンの学説を理解するためには、それだけの議論が必要だったという事だ。

『種の起源』を読んでみて、この要約は、かなり誤解されているという事が分かった。

ダーウィンは『種の起源』の中で引用や注釈を避け、図の使用も可能な限り控えている。

唯一図を使ってあるのは、生物が「変化を伴う由来」を経て変化して行く過程とは、限りなく枝分かれして行く分岐の連続であるという事を示すもので、その考えを何度も繰り返し強調している。

だが、ダーウィンの学説への反発は、人類は猿から変化したものだという誤解だった。

これは『種の起源』発表直後の当時の反応だったのだがどうだろう?今もそれ程変わっていないのではないだろうか?ヒトは猿から進化したと思っている方がどれほど多い事か。

『種の起源』を読み終えた時、私は深い感動を覚えた。

それは、とても一人の人間の頭脳から編み出されたものとは思えない、一種荘厳なカテドラルの様な思考の作品を読み終えたという満足感だった。

私はようやく進化論についての様々な本を読む資格が与えられたと感じている。

0 件のコメント:

コメントを投稿